みなさん、楽しくウォーキングしてますか!

シニア世代にとって「転倒」は非常に大きなリスクです。

一度の転倒が骨折や寝たきりにつながることもあり、健康寿命を縮めてしまう原因にもなります。

しかし、日々のウォーキングや簡単な足元のトレーニングを取り入れることで、転倒リスクを大きく減らすことができます。

この記事では、転倒を防ぐために今すぐできる「足元トレーニング」を、わかりやすくご紹介します。

それではご一緒に見て参りましょう。

■この記事を書いた人

キーボー : ウォーキング歴、足掛け25年のベテランウォーカー

なぜシニアは転倒しやすくなるのか?

加齢による筋力・バランス感覚の低下

年齢とともに、脚の筋力や関節の柔軟性、バランス感覚は徐々に低下します。

特に、太もも・ふくらはぎ・足指などの筋肉が弱くなると、つまづきやすくなり、転倒につながりやすくなります。

ウォーキング中の「足元の注意力」低下

歩くときの集中力が落ちるのも、シニア世代によく見られる傾向です。

歩きスマホ、会話中、思考の分散などが重なると、段差や石ころなどの小さな障害物に気づかず、つまずいてしまうケースが増えます。

参考記事はこちら

↓↓↓↓↓↓

転倒を防ぐには足元トレーニングが効果的!

足裏・足指の筋肉を鍛えるメリット

足の裏や指の筋肉は、地面をしっかりとつかむ感覚を保ち、歩行の安定性を高める重要な部位です。

これらを鍛えることで「足がもつれる」ことを防ぎ、転びにくい体を作ることができます。

参考記事はこちら

↓↓↓↓↓↓

バランス能力の強化で「ふらつき」対策

転倒の多くは、足の筋力不足だけでなく「体幹のバランス感覚」が弱まっていることにも原因があります。

日常の中で片足立ちなどのバランストレーニングを取り入れることで、ふらつきに強くなり、安定した歩行が実現します。

参考記事はこちら

↓↓↓↓↓↓

おすすめの足元トレーニング3選(毎日できる簡単運動)

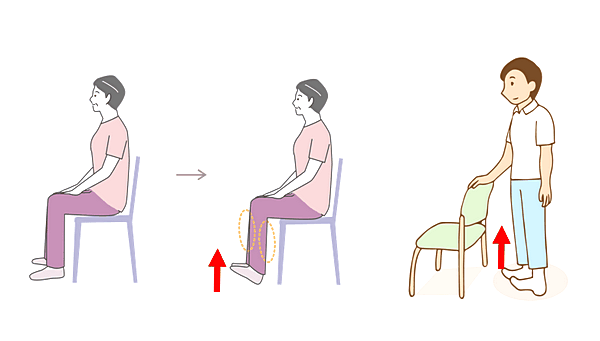

タオルギャザー(足指トレーニング)

タオルギャザーは、足の指の筋力を鍛えるシンプルで効果的なトレーニングで、シニアの転倒予防にも非常に役立ちます。

足の指でタオルをたぐり寄せ、足裏・足指の筋肉(特に足底筋群)を鍛えることができるからです。

やり方(基本手順)

| 準備するもの | ・床に敷けるサイズのタオル(フェイスタオル程度) ・椅子(座った状態で行う) |

| 手順 | 1.椅子に浅く座り、足裏全体が床につく姿勢をとる 2.床に広げたタオルの端に足を置く 3.足の指だけを使って、タオルをたぐり寄せる 4.足の裏でタオルをつかむようにして、端から端 までたぐり寄せる 5.終わったら反対の足でも同様に行う |

| 回数・セット数(目安) | ・1日1〜2回程度 ・片足あたり2〜3セット ・1セットあたり「タオルを最後までたぐり寄せる」 動作1回が基本です。 ・慣れてきたら、タオルの上に軽い負荷物を乗せて トレーニング強度を上げるのもおすすめ |

| ポイント | ・足の指を意識してしっかり動かす ⇒ 足裏やふくらはぎの筋肉ではなく、指で「つかむ」 ことを意識 ・反動をつけず、ゆっくり行う ⇒ 筋力トレーニングと同じく、動作の質が大切 ・背すじを伸ばして座る ⇒ 姿勢が悪いと力がうまく入らず効果が落ちる |

| メリット | ・転倒予防(足指の力が衰えるとバランスが崩れやすくなる) ・外反母趾や扁平足の予防・改善 ・足の冷えやむくみの軽減 ・足裏の感覚が鋭くなる ・自宅で手軽にできる |

| 注意点 | ・足がつる場合や痛みを感じたら中止(無理は禁物) ・床が滑りやすい場所では行わない ・糖尿病や足の神経障害がある方は医師に相談の上行う |

| こんな人に特におすすめ | ・よくつまずく、転びそうになる方 ・足が冷えやすい、むくみやすい方 ・外反母趾や浮き指が気になる方 |

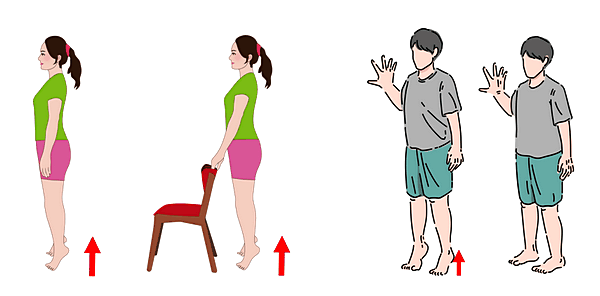

片足立ち(バランストレーニング)

片方の足を上げて、立ってバランスをとるだけのシンプルな運動。体幹や脚の筋力、バランス感覚を鍛えるのに効果的。

やり方(基本手順)

| 準備するもの | ・滑らない床の上でやる ・そのままでもいいですが、壁や机、椅子の背もたれの 前で行った方が安全です |

| 手順 | 1.まっすぐ立ち、椅子の背もたれなどに軽く指を添える (または何もつかまずにフリーでもOK) 2.片足を床から5〜10cmほど持ち上げる(高く上げる 必要はありません) 3.そのままバランスをとりながら、初めは10〜30秒キープ、 慣れてきたら1分に挑戦してみましょう 4.ゆっくり足を下ろす 5.壁や椅子の背に手をおいて、立っていた足のふくらはぎを 伸ばす(かかとをあげずに真っ直ぐにする) 6.反対側の足でも2.~5.を同じように行う |

| 回数・セット数(目安) | ・1日1〜2回程度 ・左右それぞれ1セット10〜30秒 (慣れてきたら1分)× 2〜3セット ・慣れてきたら、手を添えずに行ったり、目を閉じるなどして 負荷を調整できます |

| ポイント | ・お腹を軽く引き締め、背すじをまっすぐ保つ ⇒ 体幹を意識することで効果UP ・視線は遠く前方に固定する ⇒目線が安定するとバランスも取りやすくなります ・足の裏全体でしっかり立つ(親指・小指・かかとの3点で) ・できるだけリラックスし、呼吸を止めない |

| メリット | ・バランス能力の向上 ・転倒リスクの軽減 ・下肢筋力(特に足首・ふくらはぎ・太もも)の維持 ・姿勢の改善 ・体幹トレーニングにもなる |

| 注意点 | ・ふらついて転ばないように、必ず支えのある場所で行う ・最初は椅子などに軽く指を添えて実施 ・関節に痛みがある場合や、体調が悪い日は無理をしない ・長時間やりすぎず、疲れる前に切り上げることが大切 |

| こんな人に特におすすめ | ・段差でつまずく・ふらつきやすくなってきた方 ・階段の上り下りが不安な方 ・外出時に転倒経験がある方 ・姿勢の改善や足腰の安定を目指す方 |

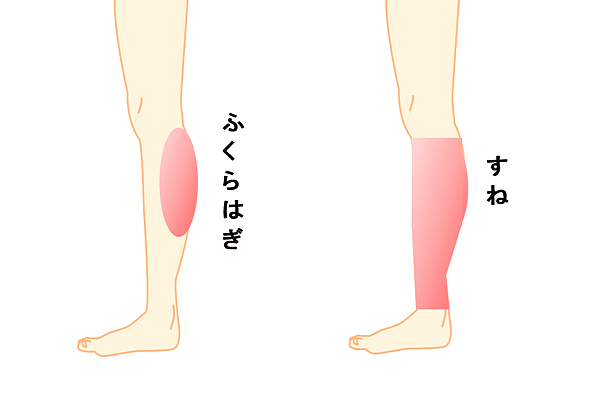

かかと上げ・つま先上げ(ふくらはぎ・すね強化)

かかと上げ(カーフレイズともヒールレイズとも言います)は、ふくらはぎの筋肉を強化するために行います。

つま先上げ(トゥレイズ)は、すねの筋肉を強化するために行います。

かかと上げ・つま先上げを行うことによって、足の上下の筋バランスを整えることができ、つまずき・転倒の予防にもなります。

かかと上げ(カーフレイズ)

やり方(基本手順)

| 準備するもの | ・壁・椅子の背など、手を軽く添えられる支えがあれば安全 (慣れてきたら立ったままでもOK) ・安定した床 |

| 手順 | 1.足を肩幅に開いて立つ 2.椅子の背もたれなどに軽く手を添える 3.ゆっくりと、かかとを上げてつま先立ちになる (ふくらはぎに力を入れる) 4.1〜2秒キープして、ゆっくりとかかとを下ろす 5.10回を1セット、2〜3セット繰り返す |

| 回数・セット数(目安) | ・1日1〜2回程度 ・10〜15回 × 2〜3セット |

| ポイント | ・動作はゆっくりと丁寧に(反動を使わない) ・上げた状態で1〜2秒キープすると効果UP ・体をまっすぐに保ち、前傾しないように注意 ・左右均等に力を入れる意識を持つ |

| メリット | ・ふくらはぎの筋力強化 ・つまづき防止 ・足首の可動域向上 ・血流促進 → 足のむくみ・冷え対策 ・歩行時の蹴り出し力・着地の安定性向上 |

| 注意点 | ・バランスが不安な方は必ず支えのある場所で実施 ・ひざや足首に痛みを感じる場合は中止 ・床が滑りやすい場合は靴を履いて行うなど工夫をして下さい |

| こんな人に特におすすめ | ・歩くときによくつまずく・足が引っかかる方 ・長時間立っていると足が疲れやすい方 ・足がむくみやすい・冷えやすい方 ・階段の上り下りがつらくなってきた方 |

参考記事はこちら

↓↓↓↓↓↓

つま先上げ(トゥレイズ)

やり方(基本手順)

| 準備するもの | ・立ったままでもできますが、最初は椅子に座るか、椅子の背 などに軽く手を添えて行なう ・安定した床 |

| 手順 | 1.かかと上げと同じ姿勢で立つ 2.かかとを床につけたまま、つま先を上げてすねに 力を入れる 3.1〜2秒キープして、ゆっくりつま先を下ろす 4.10回を1セット、2〜3セット繰り返す |

| 回数・セット数(目安) | ・1日1〜2回程度 ・10〜15回 × 2〜3セット |

| ポイント | ・動作はゆっくりと丁寧に(反動を使わない) ・上げた状態で1〜2秒キープすると効果UP ・体をまっすぐに保ち、前傾しないように注意 ・左右均等に力を入れる意識を持つ |

| メリット | ・すねの筋力強化 ・つまづき防止(特につま先上げは重要) ・足首の可動域向上 ・血流促進 → 足のむくみ・冷え対策 ・歩行時の蹴り出し力・着地の安定性向上 |

| 注意点 | ・バランスが不安な方は必ず支えのある場所で実施 ・ひざや足首に痛みを感じる場合は中止 ・床が滑りやすい場合は靴を履いて行うなど工夫をして下さい |

| こんな人に特におすすめ | ・歩くときによくつまずく・足が引っかかる方 ・長時間立っていると足が疲れやすい方 ・足がむくみやすい・冷えやすい方 ・階段の上り下りがつらくなってきた方 |

| ワンポイントアドバイス | ・椅子に座ったままでも実施可能 |

トレーニングを続けるコツと注意点

やりすぎず、毎日「少しずつ」続ける

足元トレーニングは、1日数分でも構いません。

大切なのは「毎日続ける」こと。

「継続は力なり!」ですね。

しかし、痛みが出たら無理せず休みましょう。

ウォーキングと組み合わせて効率アップ

ウォーキングの前後に軽い足元トレーニングを取り入れることで、筋力とバランス感覚の向上が早まります。

散歩コースにベンチがあれば、途中で座って「つま先上げ」などを行うのもおすすめです。

まとめ|転倒しない足を育てて、安全なシニアライフを

転倒は防げます。

日々のトレーニングと意識づけで、転倒のリスクを大きく減らすことができます。

私たち夫婦も、いろいろ取り交ぜて、ウォーキング前や日々の生活の中で実行しています。

特に室外ウォーキングをしない時やしたくない時は、室内トレーニングとして重点的にやります。

ぜひ今日から、足元トレーニングを日課にして、安全で楽しいウォーキングライフを続けてくださいね。